据悉,涉及至少10省份的380余名投资者、争议金额达数亿元的某证券公司代销金融产品违约纠纷事件,在深圳证券期货业纠纷调解中心(下称调解中心)的努力下,近期有了较为圆满的结果。

调解中心还实现了调解和仲裁的“无缝对接”。当事人经调解中心达成和解协议的,可申请深圳国际仲裁院进行仲裁,按照和解协议的内容依法快速作出仲裁裁决,使得和解协议的内容具有可强制执行的法律效力。非诉讼解决纠纷的途径,也节省了财政资源和司法资源。

如一方当事人不履行和解协议或仲裁裁决书怎么办?另一方当事人或证券调解中心可以将相关情况告知行业自律组织或监管部门,列入诚信档案。对于拒不履行或不积极履行和解协议的会员,行业自律组织可以根据行业自律规范进行惩戒。

独立加专业赢得投资者信任

据介绍,调解中心自2013年9月正式运作以来,已妥善解决了大量资本市场纠纷咨询,包括上市公司因虚假陈述与投资者发生的纠纷以及证券、期货、基金交易纠纷等等。

纵观调解中心过往案例,投资者在开立两融业务时未仔细阅读协议书、未及时阅读证券公司发送的风险提示、证券公司仅满足于书面提示而疏于面谈提醒……这些都将为未来的纠纷事件埋下伏笔。

比如,在2015年7月份证券市场出现剧烈波动的时期,调解中心受理的证券两融业务强制平仓、分级基金纠纷投诉数量激增,调解中心及调解员都以客观中立的态度妥善地解决了多起纠纷。

国浩(深圳)律师事务所管理合伙人薛义忠就在这期间成功调解了自己受理的第一个案件――一起关于融资融券补仓事件的争议纠纷。投资者声称证券公司误导其提前作出补仓决策因而造成巨大损失。在对投资者自身心理和情绪疏导,并取得其信任之后,薛义忠了解到“投资者最大的心结是由于股市行情走低从而导致了其账户的大额亏损,而卖出股票的第二日,恰逢股指反弹,因此投资者认为证券公司投顾工作中的一个小疏漏是最大的过错。”事实上,证券公司投顾向投资者暗示的强制平仓时间确实违背合同规定,但同时投资者未阅读证券公司发送的风险提示邮件,双方都有过错。在赔偿问题上,调解员更是提出受到双方认可的差额计算思路,最终案件成功达成和解。

“机构和客户往往基于某种理解上的偏差产生了矛盾,争议发生之后,机构和投资者互相不信任,其实道理、法律双方可能都明白,但是换一个独立第三方的人来讲,就不一样了,容易赢得双方信任,并且十分有利于纠纷的快速解决。”第一创业证券法律合规部总经理屈�O表示。

鉴于证券调解中心在资本市场纠纷解决领域所取得的成绩,最高人民法院和中国证监会近期出台《关于在全国部分地区开展证券期货纠纷多元化解机制试点工作的通知》,将证券调解中心纳入证券期货纠纷多元化解试点调解组织。

谈及调解中心“四位一体”模式的发展方面,调解中心负责人告诉记者,调解中心将继续铸造公信力,坚持低门槛,保护中小投资者利益,与此同时,将加大技术创新和服务辐射力度,探索跨境合作方式,更好地解决跨境纠纷。

<上一篇 特朗普税改框架大幅减税 CBOT10年期美债期货大跌

下一篇> 新三板市场三大优势吸引期货公司

相关阅读

市场需求走弱 预计铁矿石短期呈偏弱走势

11月5日午盘,铁矿石主力合约弱势下行,目前盘内...[详情]

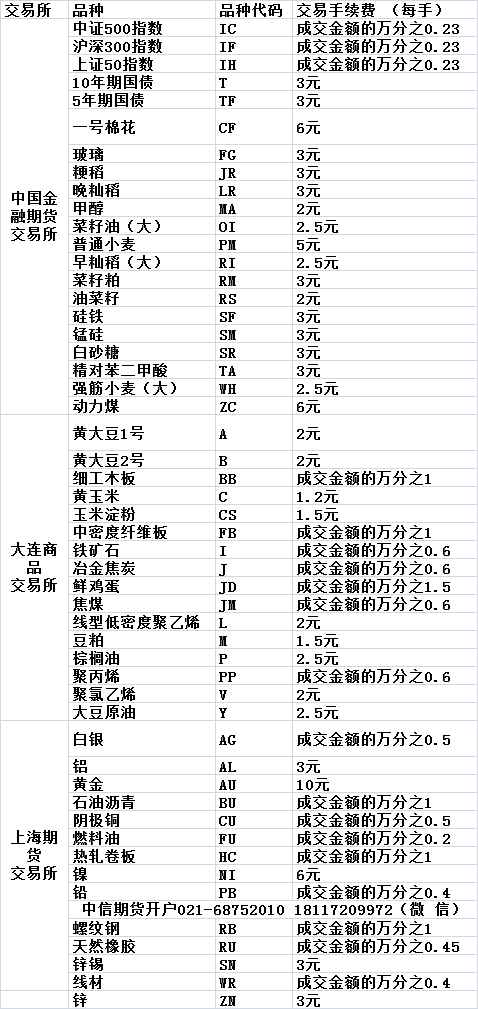

上期所:关于调整铸造铝合金等期货及期权品种手续费的通知

经研究决定,自2025年11月10日交易(即11月7日晚夜盘)起:铸造铝合金期货和胶版印刷纸...